衝撃の現実:あなたも危険地域に住んでいるかもしれません

知っていましたか?

日本人の約80%が災害リスクの高い沖積平野に住んでいるという事実を。

つまり、10人中8人は何らかの災害リスクを抱えた場所で暮らしているのです。

近年、日本各地で地震、津波、洪水、土砂災害といった自然災害が頻発しています。

2011年の東日本大震災、2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号など、大規模な災害が次々と発生し、多くの命が失われてきました。

「うちは大丈夫」と思っていても、実は思わぬリスクにさらされているかもしれません。

そこで重要になるのが「ハザードマップ」の確認です。

あなたの家が本当に安全かどうか、一度確かめてみませんか?

ハザードマップとは何か?命を守るための地図

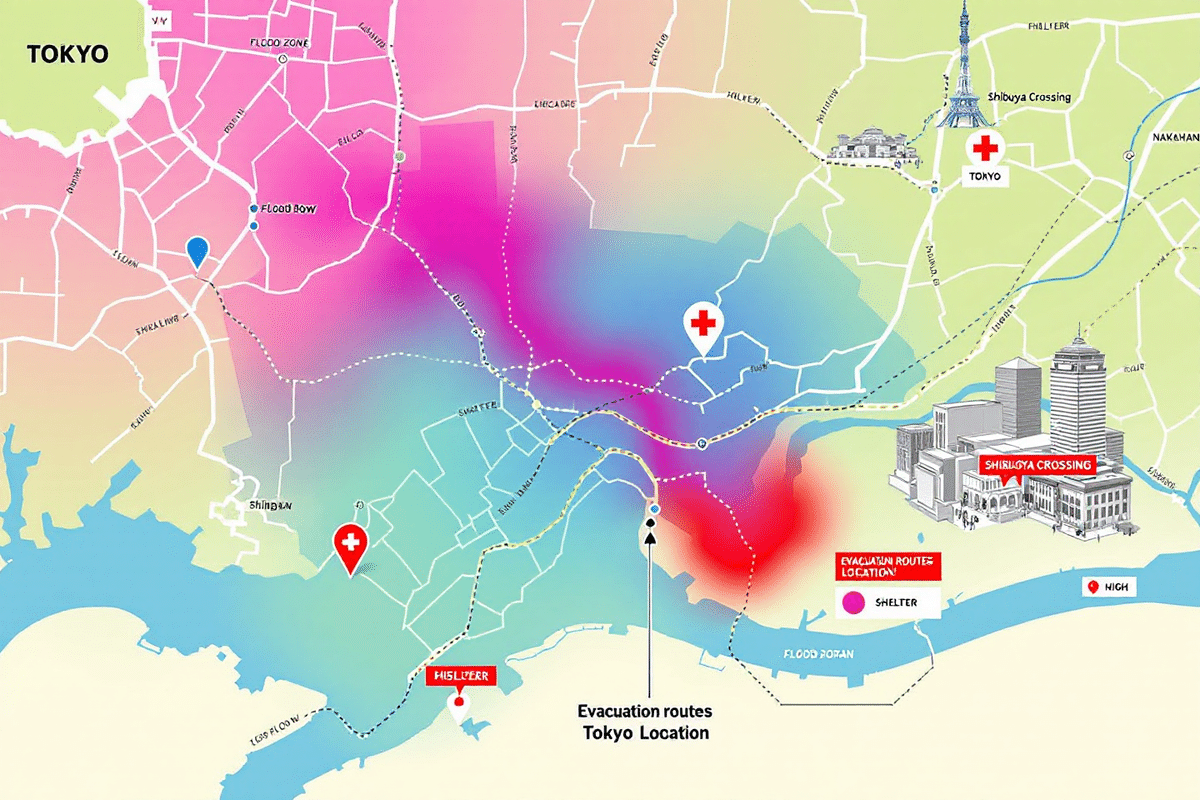

ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その結果を地図上に示したものです。

洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火など、様々な災害に対応したハザードマップが各自治体によって作成されています。

これらの地図は、過去の災害データや科学的な分析に基づいて作成され、どの地域にどのような災害リスクがあるのか、避難場所や避難経路はどこかなどが視覚的に示されています。

実は入手もとても簡単で、お住まいの自治体のウェブサイトや窓口で無料で入手できるほか、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」でも全国のハザードマップを閲覧することができます。

意外と知られていないハザードマップの重要情報

ハザードマップには、多くの人が見落としがちな重要情報が含まれています。

特に知っておくべき3つのポイントをご紹介します。

まず、ハザードマップには「浸水の深さ」が色分けされています。

膝下程度の浸水でも、ドアが開かなくなったり歩行が困難になったりします。

浸水深が2メートルを超えると、木造家屋が浮き始める可能性もあります。

次に、避難所と避難場所の違いです。

「避難場所」は災害から命を守るための一時的な場所であり、「避難所」は災害後に生活するための施設です。

この違いを理解し、状況に応じた避難先を選ぶことが重要です。

さらに、災害の複合性も見落とされがちです。

例えば地震で堤防が破壊され、その後の豪雨で洪水が発生するなど、複数の災害が連鎖的に起こることがあります。

単一の災害だけでなく、複合災害の可能性も考慮する必要があります。

ハザードマップに関するよくある誤解

「ハザードマップに示されていない地域は安全」と思っていませんか?これは大きな誤解です。

ハザードマップは過去のデータや予測に基づいて作成されていますが、自然災害は想定を超える規模で発生することがあります。

2018年の西日本豪雨では、ハザードマップの想定を超える浸水被害が多数発生しました。

また、「避難所は常に開設されている」という誤解もあります。

実際には、災害の種類や規模によって開設される避難所は異なります。

事前に複数の避難先を確認しておくことが重要です。

さらに、「ハザードマップを一度見ればよい」という考えも危険です。

ハザードマップは定期的に更新されるため、最新版を確認することが大切です。

また、気候変動の影響で災害リスクも変化しているため、継続的な情報収集が必要です。

今日からできる簡単ステップ

ハザードマップを活用した防災対策は、難しいことではありません。

まずは自宅や職場のハザードマップを入手し、どのような災害リスクがあるのかを確認してください。

次に、避難場所と避難経路を実際に歩いて確認してみましょう。

所要時間や危険箇所をチェックすることで、いざという時の行動がスムーズになります。

家族と防災について話し合い、災害時の連絡方法や集合場所を決めておくことも重要です。

非常用持ち出し袋の準備や、家具の固定といった基本的な対策も、ハザードマップで確認したリスクに応じて進めていきましょう。

知ることから始まる安心

「天災は忘れた頃にやってくる」と言われますが、正しい知識と準備があれば、その被害を大きく減らすことができます。

ハザードマップの確認は、災害への備えの第一歩です。

不安を感じるかもしれませんが、リスクを知ることは恐れることではなく、適切に対応するための第一歩です。

今日からハザードマップを活用して、あなたと大切な人の命を守る準備を始めませんか?

詳しい防災対策やハザードマップの読み方については、完全版のハザードマップガイドをぜひご覧ください。

知ることが、あなたの安心につながります。